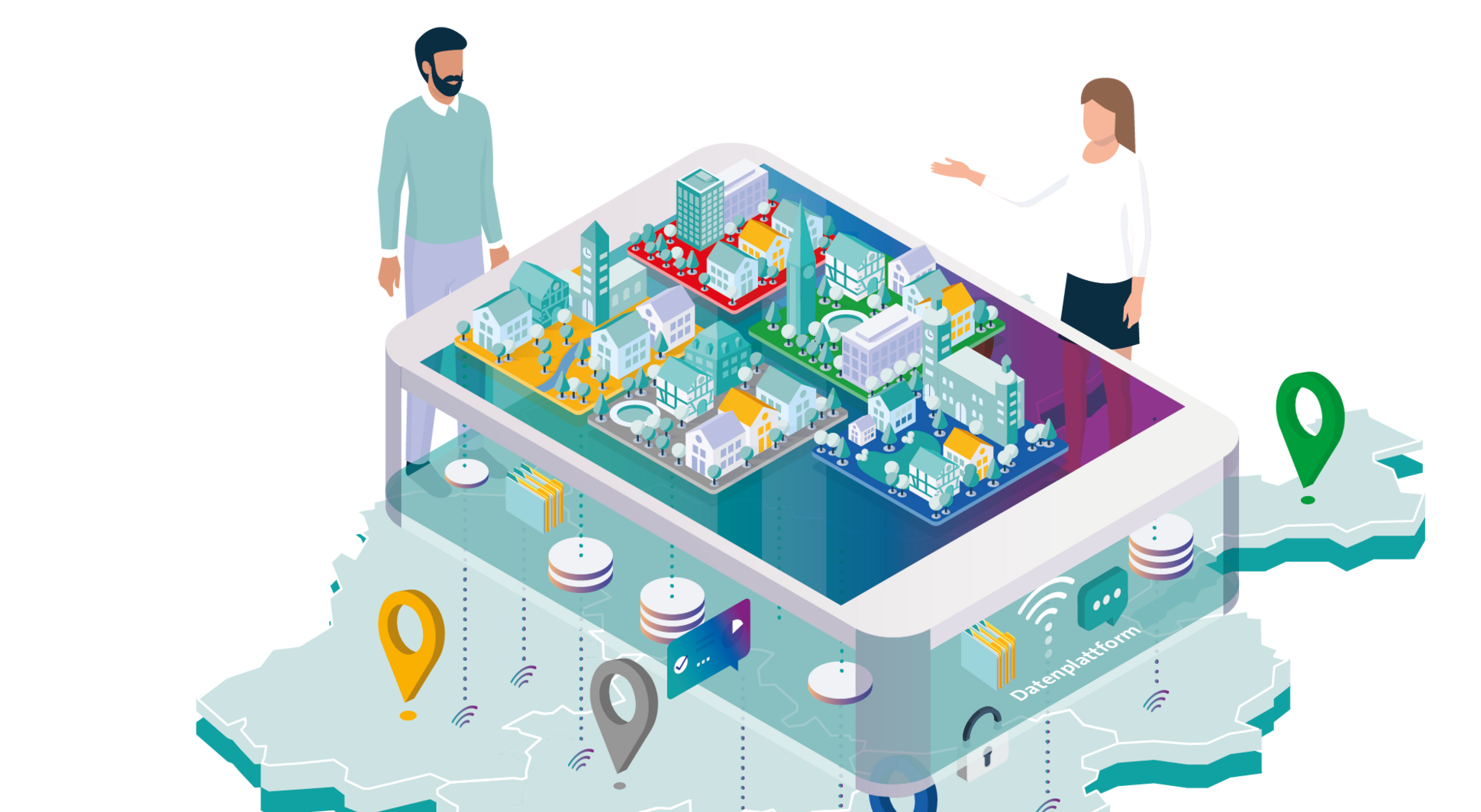

Smartphone, Smart Home, Smart City?

Der digitale Wandel nimmt großen Einfluss auf all unsere Lebens- und Arbeitsbereiche.

Wie soll Arnsberg in den kommenden Jahrzehnten aussehen? Eine umweltfreundliche, lebenswerte und modern ausgestattete Stadt, die gute Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen findet: von klimaneutraler Mobilität über digitale Teilhabe bis hin zu einer lokalen Kreislaufwirtschaft. Smart City bedeutet für uns, neue Technologie gezielt einzusetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern – immer mit Blick auf Umwelt, soziale Gerechtigkeit und das, was unsere Region besonders macht.

Dabei ist „smart“ nicht nur technisch klug, sondern auch menschlich. Smarte Menschen sind jene, die mutig neue Wege gehen, Fragen stellen und zusammen mit anderen an Lösungen arbeiten. Bürger:innen, Unternehmen, Ehrenamtliche, Kinder und Jugendliche – alle sind eingeladen, Arnsbergs Zukunft aktiv mitzugestalten. Denn nur gemeinsam können wir die Stärken unserer Stadt weiterentwickeln.

Unsere Idee für die Smart City Arnsberg orientiert sich an der „Smart Cities Rahmenstrategie Südwestfalen“. Dieses Leitbild setzt auf kluge, umweltfreundliche und gemeinsam erarbeitete Lösungen. Mit den sieben Handlungsfeldern bürgernah & gemeinsam stark, bildungsbegeistert & neugierig, produktiv & innovativ, klimaneutral & umweltfreundlich, gesund & bewegt, mobil & vernetzt sowie lebenswert & liebenswert schaffen wir konkrete Projekte, die Arnsberg bereit für die Zukunft machen. Regionale Zusammenarbeit und Austausch von Wissen spielen dabei eine zentrale Rolle, denn lokale Ansätze bereichern die gesamte Region Südwestfalen.

Arnsberg wird so smart, wie die Menschen vor Ort. Gemeinsam gestalten wir eine moderne, umweltfreundliche und lebenswerte Stadt für alle.